隐秘的角落:发达经济体不平等的十大事实

作者:Lucas Chancel

来源:WID.world WORKING PAPER.2019/15

编译:王嫄,西泽研究院研究员

编者按

过去二十年里,人们对收入和财富的分配重拾兴趣,凭借方法论的突破(指调动税收数据的基础上编制不平等指标序列),基于全球与历史视角跟踪收入和财富不平等成为可能。然而,全球金融危机及随后颁布的一系列政策举措,均未能扭转贫富分化的大趋势,与之相随的是社会流动性连年下滑,国内不平等问题抬头。近几十年来,尽管薪资差距的缩小在一定程度上缓和了不平等程度,但是在高收入国家,尤其是财富累积的顶层群体中,种族与性别间收入的不平等问题突出,愈发引起学术界、国际组织、民间社会及决策者的极大关注。

本文原名“Ten facts about inequality in advanced economies”,围绕发达经济体不平等的10个关键事实展开:(1)即便我们身处数字时代,不平等数据仍然稀缺;(2)自1980年代以来,收入不平等问题卷土重来;(3)当富国变得更为富裕时,其政府却日益贫穷;公共债务的增加和公共资产的出售(尤指基础设施)是导致公共财富长期下滑的重要动因;(4)伴随私人财富回流的是富裕国家的高财富集中度;(5)大衰退以及各国颁布的后续政策均未改变不平等的长期趋势;(6)当前,随着国内不平等现象的加剧,阶层信息(如其所属的收入人群)比国别更能决定一个人在全球收入分布中的位置;(7)不平等程度越高,社会流动率越低;(8)性别与种族间收入不平等程度虽在20世纪有所缓和,但仍处高位;(9)对于提升税前收入的底层人群而言,平等的受教育机会、医疗保障以及高薪岗位十分关键;(10)税收累进性的变化塑造了顶层群体的不平等动态。

1.即便在数字时代,可用于衡量不平等程度的相关数据仍属稀缺品

用于追踪收入和财富不平等的标准方法,无法忽视严重的跨国可比性与跨时间可比性的问题。

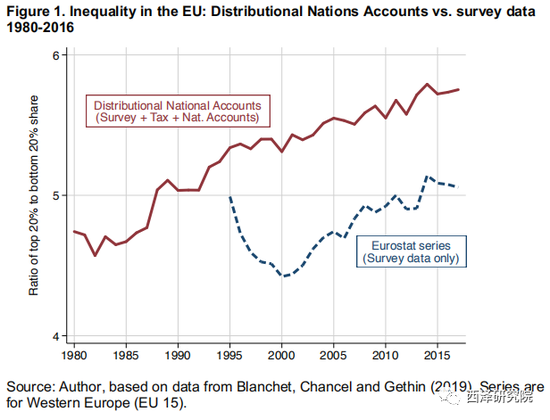

官方统计部门公布的不平等数据主要依赖家庭调查,尽管家庭调查能够为社会经济不平等调研提供丰富的数据资源,但这些调查倾向于误报顶层群体的收入与财富水平。研究发现,家庭调查记录中收入前1%的欧洲人年税前收入约为22万欧元(折合人民币约181万元),仅为通过税收数据和国民经济核算测得的34万欧元的六成(见图1)。换言之,官方调查数据往往会低估实际的不平等程度,且在不平等趋势预测上也不能发挥前瞻性作用。

图1.欧盟间不平等程度:1980-2016年间分配性国民经济核算(红线)与调查数据 (蓝线),按收入分布前20%人群份额对后20%人群份额的比率计算

在美国,根据“当前人口调查”(Current Population Survey),在1980到2014年间,税前收入前5%人群的份额上升了约三成。而通过结合税收数据、国民经济核算与家庭调查的分配性国民经济核算(distributional national accounts, DINA),Piketty、Saez和Zucman三人发表于2017年的论文发现,收入前5%人群的份额在同一时期的涨幅超过50%。

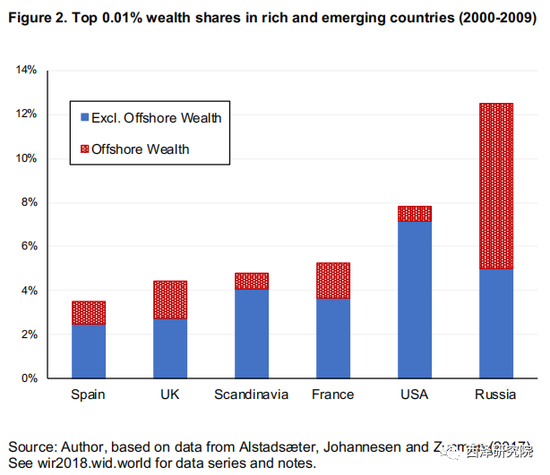

尽管基于行政税收数据的估算也能为衡量不平等程度提供帮助,但依然存在局限性——各国税制不同,对财政收入的定义也因国别或政策变迁而异。在美国,纳入宏观经济增长统计的资本收入约有三分之二不在所得税统计中。这些收入来源(包括估算的租金、未分配利润以及支付给养老金和保险的收入)在过去20年中在美国和许多富裕国家变得异常重要(见附录图表1)。从外,税收数据也存在相对的底层分布覆盖不足,这一点在高收入国家很明显,在新兴经济体内更是如此。最后一点关乎逃税,它对税收数据的完整性构成了极大威胁;其程度随各国标准规范、政治制度与税收政策的不同而有所差异。在俄罗斯,不考虑避税做法的前提下,前0.01%人群的财富份额为5%,而在计入离岸资产(至少部分计入)的情况下,这一数字飙升至逾12%。在英国,这一数字从不到3%升至4.5%;在法国,从3.5%升至5.5%(见图2)。

图2 富裕国家与新兴经济体中前0.01%人群的财富份额

(蓝色:不计离岸财富的部分,红色:离岸财富,从左—右依次:西班牙、英国、斯堪的纳维亚、法国、英国,俄罗斯)

国民账户分配(即前文DINA)法,旨在一个概念统一的框架中,对国民收入与财富总量进行分配,以解决不平等数据源的局限性问题。DINA的估算基于税收、调查和国民账户的有机组合,并将逃税数据纳入到考量范畴。总之,尽管在衡量不平等的方法上有所突破,譬如前面提到的分配性国民经济核算的方法论,但是相关不平等数据仍旧十分稀缺。在少数国家(如瑞典),家庭调查会与行政税收登记对照开展,使得对收入分布自下而上不平等程度的全盘考察能够有相对高的准确度;但遗憾的是,这在全球范围内只是个例。

至于修订国民核算体系(预计在2022-24年)的项目,目前正在联合国统计委员会和经合组织主持下进行讨论,预计将根据Stiglitz, Sen Fitoussi 委员会(2009年)的建议,纳入分配经济增长的新准则,从而有助于加快协调微观经济和宏观经济数据集建立方法的标准化。然而,欲要从中获取信息还为时尚早。

2.自1980年代以来收入不平等卷土重来,欧美趋势出现分歧

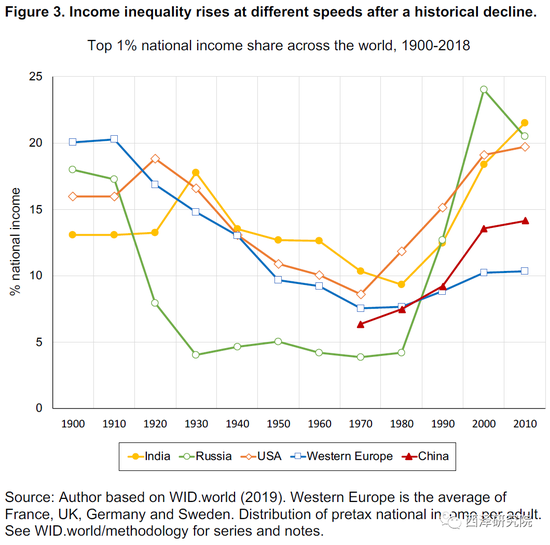

基于税收、调查和国民账户的组合结果表明,大多数发达经济体的收入不平等程度自1980年代以来一直在不断扩大。20世纪初,西欧和北美最富有的1%群体,其收入占国民收入的17-20%。这一比例在1970-80年代下降到8%,随后在2010年末回升至10.5-20%(见图3)。其他发达经济体(澳大利亚、新西兰、日本)遵循大致相似的轨迹(见附录图3)。在澳大利亚和新西兰,最富有的前1%的收入群体,其收入占国民收入的比例从20世纪初的10-12%下降到20世纪70年代末的5%左右,到2010年回升到近10%。日本在20世纪初,其最富裕的1%群体收入占比与同时期的欧美非常接近。第二次世界大战后,这部分顶级收入群体下降到不足8%,但近期又回升到10%左右。

图3. 1900-2018年:按国民收入的百分比,前1%的群体占国民收入中的比重

(黄线:印度,绿线:俄罗斯,橙线:美国,蓝线:西欧,红线:中国)

20世纪中叶,发达经济体不平等程度的历史性下降主要是由资本收入的下降所致。Piketty,Saez(2014)以及Alvaredo(2018)等人的研究已就两次世界大战,1929年危机和非殖民化进程在通过资本损失和有形资本的削减来减少头部富人群体资本收入方面所起到的作用展开过充分的论证。与此同时,军事和经济冲击对高收入国家的不平等现象产生了强烈和持久的影响,我们不应低估在两次世界大战之间和第二次世界大战后实施的和平时期政策的重要性:高税收累进制,国有化和资本管制政策(如租金管制,租赁条例,限制股东在管理委员会中的权利)也影响了一战期间富裕人群收入的动态分布。此外,对教育的持续投资,以及社会流动率在1950年代至1980年代的提升,均对收入分配最底层群体的收入的增长产生了积极作用。

对于规模较大的新兴经济体而言,其不平等轨迹与20世纪发达经济体的演变轨迹十分相似(可参考印度和俄罗斯的数据)。在20世纪80年代后,印度和俄罗斯的不平等程度又回到了20世纪初的水平。自1980年代以来,中国的不平等程度跟随一条中位路径,前1%人群的收入份额从1980年代的7%升至近期的约15%(见图3)。

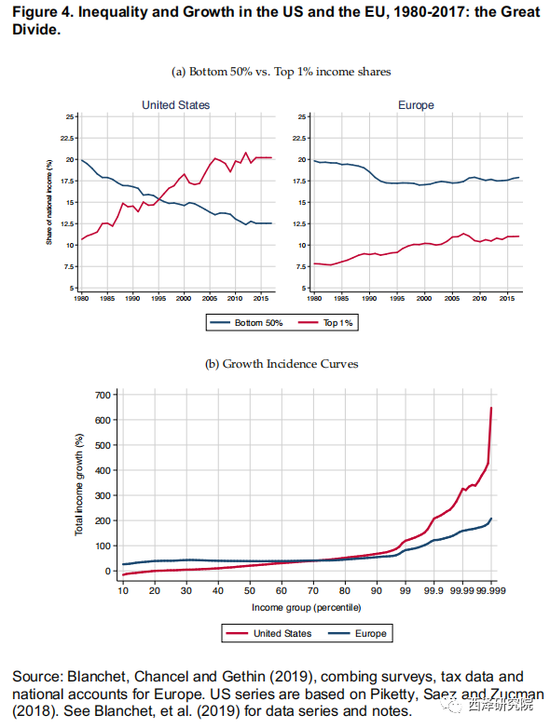

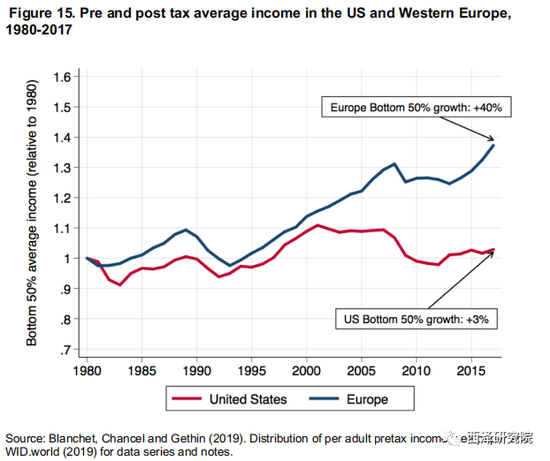

自1980年以来,在欧洲与美国,收入分布底层人群的增长动态出现分歧。从1980到2017年,美国最底层50%人群的收入份额经历了大幅萎缩(从20%下滑至12.5%,见图4),而收入最高的1%人群的收入占比演变趋势则完全相反(从1980年的近10%上升到2017年的20%以上)。在欧洲,收入水平处于最底层的50%群体,其收入份额虽有所下降,但仍然维持在一个相对较高的水平(从20%降至1980年代末的17.5%,随后稳定于此,图4a面板蓝线)。在此期间,欧洲最贫困的50%群体其收入增长了40%,而美国最贫困的这部分群体已“无缘”经济增长(在近40年中仅收获了3%的总体收入增长)。

图4.1980-2017年:大分水岭—美国与欧盟的不平等与收入增长情况

而在收入分配的顶端,美国的富人群体收入猛增:1980年至2016年间,美国收入最高的0.001%的人群,其收入暴涨650%(图4b面板红线);而在欧洲,同一人群的收入也增长了200%(b面板蓝线)。

在富裕的国家里,国内不平等的抬头并非由人口老龄化所致:如果仅关注适龄劳动人口,你会发现自1980年以来,最底层的50%美国人的收入实际呈负增长。

欧盟和美国的不平等和增长轨迹上的分歧表明,政策与制度变化在上述演变中起到了关键作用。就人口、与低收入国家的贸易往来和技术发展水平而言,西欧和美国是大致可比的地区。尽管贸易与技术或能解释这些地区普遍存在的不平等的趋势;但是,可观察到的欧美差异主要归因于政策选择和体制变化(将在第9和10条中进一步探讨)。

3. 富国变得越来越富,但其政府却越来越穷

考察财富不平等动态的一种基本方法是:将净国民财富分解为净私人财富(所有资产,扣除债务后私人参与者持有的净额)和净公共财富(政府持有的净资产)。

为什么要这样做?原因在于,在一个私人财富收入比(private wealth-income ratios)相对较低的国家(如20世纪80年代初的英国)和一个私人财富收入比较高的国家(如今天的英国):个人之间类似的财富集中程度并不具备相同的意义。诸如挪威这样公共财富水平较高的国家,私人财富的不平等可以被更加平等的公共财富分配所抵消。长远来看,在公共财富水平低(甚至为负)的国家,政府对公共物品投资的空间更小,难以实现包容性与可持续经济增长(如教育、医疗、气候保护);同时,由于财富积累过程的本质就是资本不断积累与资本规模的不断扩张,更高的私人财富水平往往映射出更为严重的个人财富不平等。

21世纪发达经济体中不平等现状的一个关键事实,是自20世纪中叶以来,私人财富的回流(Piketty ,Zucman,2014)。20世纪初,富裕国家的国民财富收入比(净私人财富和净公共财富之和)高达500-700%。二战后下降到200-350%,直到20世纪80年代初才稳定在400%左右,最近一段时间已恢复到400-600%(国别差异很大)。在20世纪,国家财富的减少与收入不平等动态相呼应:两次世界大战的军事冲击,非殖民化进程均导致富国财富所有者资产的流失;以及两次世界大战之间和之后的资本管制政策也使长期财富收入比有所下降。

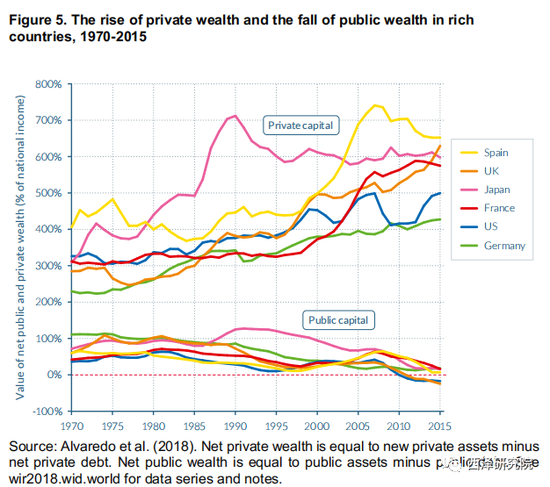

图5.富裕国家私人财富的上升与公共财富的下滑,1970-2015,按净私人与公共财富对国民收入的比率计(黄线:西班牙、橙线:英国、粉线:日本、红线:法国、蓝线:美国,绿线:德国)

关于总财富动态的另一个重要发现是,资本回流是因为私人财富回流。在1970年代末,私人财富收入比率约为200-300%,近来已攀升至400-600%。与之相对的是,发达经济体中公共财富/国民收入比率的下滑:公共财富从占国民收入的50-100%降至接近0%。有些国家(包括美国与英国)公共财富净额甚至已经跌入负区间(见图5)。公共债务的增加和公共资产的出售(尤其是基础设施的出售)是导致公共财富长期下滑的动因。在这方面,与新兴经济体的比较颇具启发性:苏联解体后,俄罗斯政府对其经济进行大规模私有化改革,引致该国公共财富崩溃;而中国的公共财富净额自20世纪70年代末以来,一直保持在相对较高的水平。

负公共财富往往意味着公共债务总额超过公共资产(如学校,道路,医院等)的总价值。换言之,公债所有人(主要是被富国国民扣留的)通过其金融资产坐拥本国的全部公共基础设施和金融资产。在实际案例中,这种情况也可理解为:给予公共债务的私人所有者更多的政治影响力,以影响财政和预算政策。总之,公共财富的低水平和负水平可能会限制政府在政治和财政上投资于有助于减少不平等的政策的能力。

4. 资本回归了,但只是针对极少数人而言

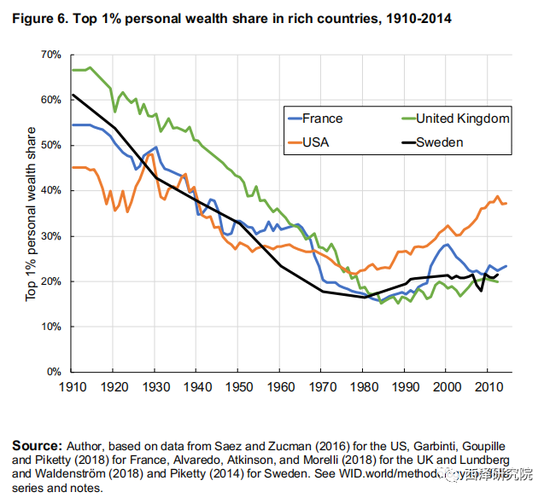

自20世纪80年代以来,伴随私人财富回归的,是富裕国家的高财富集中度。在美国,财富集中度已接近镀金时代 (GildedAge) 的水平,而彼时(1870-1900)最富有1%的人群财富份额达到45%左右。在1930和1940年代后因罗斯福新政中大刀阔斧的政策变革开始出现下滑。到1970年代末,最富有1%的人群的财富份额逐步下降至25%左右。如今,最富有1%的人群的财富份额已回升至40%(见图6)。

图6. 1910-2014年:富裕国家里最富有的1%群体的个人财富份额(蓝线:法国、橙线:美国、绿线:英国,黑线:瑞典)

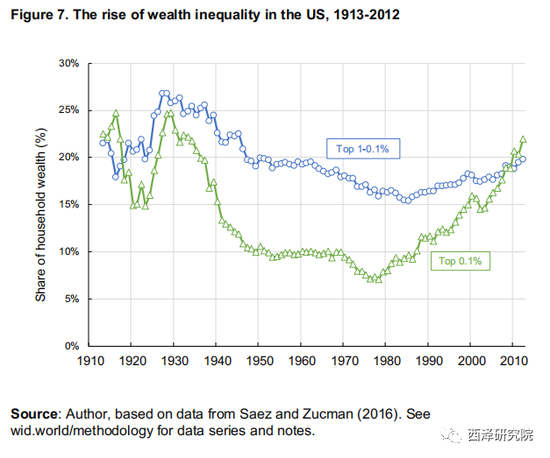

一个特别引人注目的事实:在美国,财富增长几乎完全是由最富有的0.1%的人推动的--他们的财富份额从1979年的7%增长到如今的20%左右(见图7)。

图7. 1913-2012年:攀升的美国财富不平等程度

(蓝线为最富裕的1%-0.1%群体,绿线为TOP0.1%群体)

投资组合构成在解释各国财富不平等动态变化方面起着重要作用。在法国和英国,房地产价值的上升或能缓解财富分布顶层群体与其他人群之间不断拉大的差距。事实上,中产阶级财富往往以房产在其中占据的主导地位为特征——与主要由金融资产组成的顶层人群财富相反(见附录图4法国案例)。

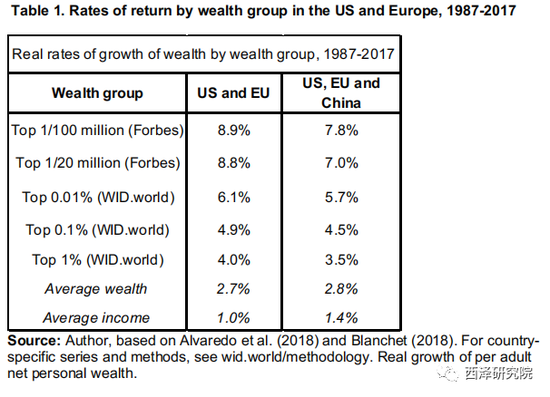

长远来看,财富集中度取决于财富回报率 (r) 、平均收入增长率 (g) 以及储蓄率 (s) 的不平等程度;大型金融投资组合的报酬率,通常与那些对小额存款开放的银行关系不大。1987年至2017年间,福布斯500名欧洲人和北美人的财富以年均8.9%的速度增长——明显快于平均财富增长率(2.7%),相比之下,平均收入的年均增长为1%(见表1)。

储蓄率的变化是后90%人群财富份额萎缩的关键因素。在美国,前1%和随后9%人群的储蓄率在1960-70年代相同,约为30%。然而,前1%人群的储蓄率今天已接近35%,自1990年代以来一直保持稳定;同时期随后9%人群的储蓄率下滑至15%。而后90%人口的储蓄率,从1980年代的10%下滑至今天的0%。如果最贫穷的90%人口的储蓄率保持不变(即3%),Saez和Zucman(2016)的研究表明,在上世纪90年代中期至2010年代初,处于财富分配底层90%的财富份额将大致稳定。

特别是在欧洲和法国,各个群体间储蓄率不平等程度地加剧也促成了财富集中度的提高(Garbinti,Goupille,Piketty,2018)。欧洲财富不平等上升的速度一直慢于美国,但简单的模拟表明,当前储蓄率和回报率不平等的持续存在,将使财富集中度逐步回升至19世纪到20世纪初的水平(见附录图5)。只要储蓄率和回报率不平等发生微小的变化,就会对财富积累和财富集中度造成长期的影响。

5.在大多数高收入国家,大衰退并未阻止不平等加剧步伐

紧随2008年全球金融危机之后的,是大多数高收入国家中最富裕群体的收入和财富份额的下滑,以及多项旨在将金融市场纳入更为严格监管框架的政策举措。大衰退和随后的政策反应是否改变了不平等的长期趋势?十年来的证据给出的答案是否定的。

首先,高收入国家私人财富的长期增长似乎并未受到金融危机的影响。富裕国家的私人财富在金融危机之后出现了不同程度的下降(见图6)。美国的下降尤为明显(几乎跌去了国民收入的90%),英国和法国的下降幅度较小(10%至20%)。然而,这些国家的私人财富水平恢复得也快。同样,在日本(1985-1995年)和西班牙(2000-2010年代)可观察到的实际资产上涨与下跌似乎也没有对财富收入比的长期上升产生影响,这表明除了周期性波动之外,私人财富的增长还有一个很强的结构性因素。

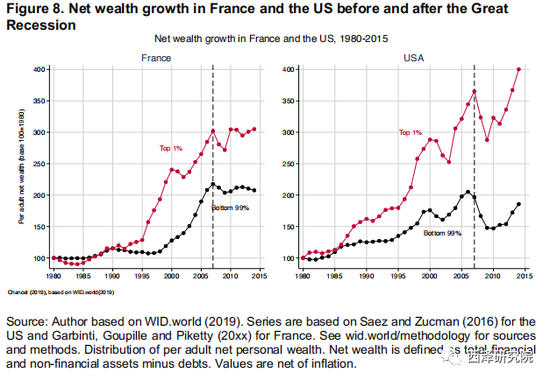

个体之间的财富不平等程度受到金融危机的影响,但其长期趋势大体上没有改变。在美国,收入分配顶层人群的财富份额增长趋势既不受金融危机的影响,也不受随后政策反应的影响。2014年,美国收入最高的1%人群总净财富比2006年高10%,比2000年高20%。与此同时,收入最低99%的人仍未恢复至危机前的财富水平。(见图8右面板和附录图6)。

图8. 大衰退(虚线)前后法国与美国的净财富增长

(红线为最富裕的1%群体,黑线为后99%群体,设1980年的收入水平为100)

自金融危机以来,英国的财富不平等动态也遵循类似的模式。在西班牙,房地产泡沫破灭对于财富的破坏尤为严重,但是对于收入分配处于顶层的群体,其财富水平并没有受到多大影响,原因就在于他们能够在合适的时机将投资组合从房地产转为金融资产(Toledano,2017)。总而言之:我们应重点关注那些拥有足够高质量数据的国家的财富不平等情况,且没有明确证据表明危机改变了财富集中度的长期上升或危机前集中度的下降趋势。此外,顶层财富群体的财务韧性与抗逆力均较强,他们能够在短时间内回血,并继续保持高速的财富积累。

金融危机以来的收入不平等趋势提供了一幅更为微妙的图景,但并没有出现新常态的明确迹象。在德国和法国,顶层财富分配人群的收入份额比危机前略有下降,其收入的极大值仍未恢复到2008年金融危机前的水平(见附录图7)。在北欧(特别是丹麦和瑞典),收入最高的1%人群的当前收入水平远超危机前的水平(见附录图8)。

6.阶级间的不平等现象比国别间的不平等水平更为显著

高收入国家和大型新兴经济体收入不平等的加剧,叠加国家间平均收入不平等程度的下降,对于重塑全球公民之间的不平等产生了影响。自1980年以来,全球增长分布一直高度倾斜。尽管全球底层人群收入增长迅速(并不均衡),但全球高收入者的收入增长还要快得多。

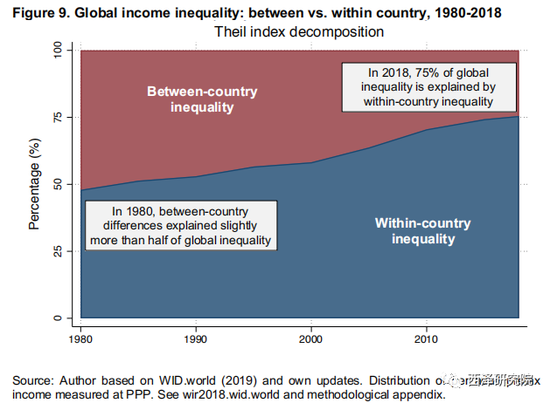

在1980年代初,衡量国家间税前人均国民收入不平等的泰尔指数 (Theil Index) 能够解释大约一半的全球不平等现象,时至今日仅能解释其中的四分之一(见图9)。换言之,在1980年代初,国别比阶级更能决定一个人在全球收入分布中的位置;但随着国内不平等现象的加剧,这种情况得到了逆转。当前,要想预测个人在全球收入分配中的位置,了解其所属的收入人群比其国别信息更加有用。这一发现可能对有关移民、国家间转移支付和国家层面不平等政策相对重要性的公共辩论产生重要影响。尽管国家间的收入不平等现象仍旧存在,但富国的收入分布情况已映射于全球不平等现状中。

图9. 1980-2018年间全球收入不平等:国别之间(红), 国家内部(蓝)

7.不平等程度越高,社会流动率越低

试问自1980年代初以来,大多数高收入国家不平等的加剧是否被社会流动性的提升所抵消?广义上来讲,有以下两种方式来考察社会流动性:跨代流动性(代际流动性,intergenerational mobility)和个体一生中的流动性(代内流动性,intragenerational mobility)。在给定时间点上不平等程度更高的国家,代际流动率通常更低。这种被称为“了不起的盖茨比曲线”(“Great Gatsby curve”) 的关系也揭示出:高收入不平等国家并不能通过更高的代际流动率做出“补偿”。

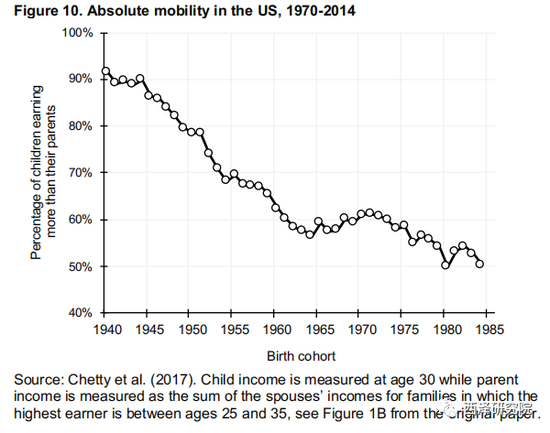

在过去的几十年中,美国的绝对代际流动性不仅没有增加,而是进一步恶化。在代际流动性的衡量标准中,区分相对代际流动性(如通过父母与孩子的收入或教育之间的相关性来衡量)和绝对代际流动性(如通过比父母收入更高或获得更高学历的子女比例来衡量)是有用的。过去二十年来,相对流动性停滞不前,而绝对流动性更是在过去三十年中持续下降;倘若向前追溯到1940年代,其下降程度要更大。Chetty 等人 (2017) 研究发现,收入高于父母的子女比例从1940年代的约90%,下降到如今的50%左右(见图10)。研究表明,所有收入人群的绝对流动率都有所下降,但中产阶级受到的打击最大。

图10. 1970-2014年间:美国的绝对社会流动率

现有证据表明,美国的代际教育流动性在过去几十年有所下降,而欧洲的代际教育流动性自上世纪80年代以来大体保持稳定。此外,代内不平等的加剧与总体不平等的衡量结果相一致。自1970年代中期以来,代内流动性的衡量结果已基本稳定,但也掩盖了男性和女性之间的异质轨迹。自1970年代中期以来,男性的代内流动性在不断恶化(自1950年代以来更是如此)。相反,自1970年代以来(甚至是从1950年代起),女性的代内流动性急剧增加,这是由于长周期内,劳动力中女性数量不断增加,叠加性别薪资差距的不断缩小,正如下节所述。

8.性别与种族收入不平等程度在20世纪有所下降,但仍处高位

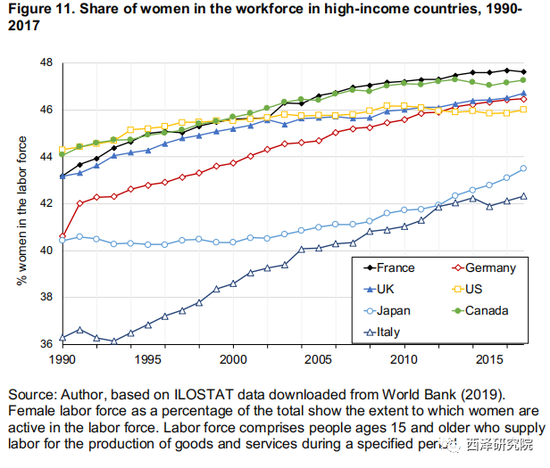

过去几十年来,富裕国家就业人口中的女性比例有所上升。在2010年代末的加拿大、法国、德国,英国和美国,女性在劳动力中的比例超过46%。且该份额自1990年代以来一直呈现上升趋势(见图11),自1950年代以来更是如此。

图11. 1990-2017年间:高收入国家妇女在劳动力中所占的比例

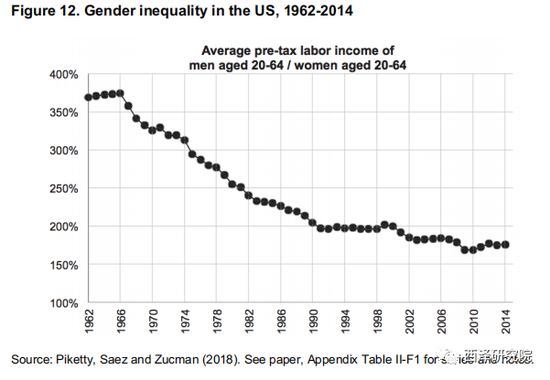

20世纪下半叶,女性劳动参与率的长期增长带来了男女之间收入不平等的显著减少——这对整个人口收入不平等产生了一定的缓冲作用。但自1980年代以来,男女之间的总收入差距仅略有缩小。由于劳动参与率的提高和美国薪资差距的缩小,美国男女税前收入比率从1960年代的350%,下降到1980年代的约250-200%。自1980年代以来,进展变得缓慢了许多:这一比例在2014年仍接近180%(见图12)。

图12.1962-2014年:美国20-64岁的男女税前收入比率

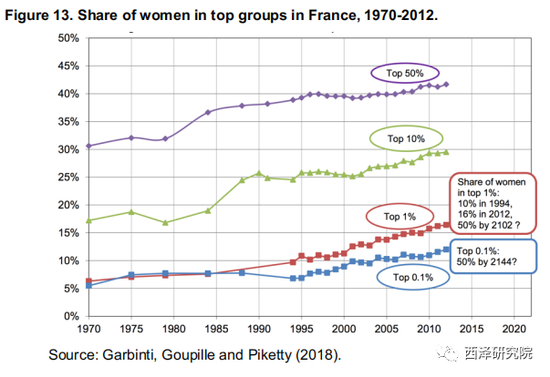

女性在最高收入和财富群体中的比例仍然非常低。在美国收入最高的10%群体中,仅有约四分之一是女性,且越是沿着收入分布向上攀升,性别比例上的差距也就越大。在收入最高0.1%的人群中,女性仅占到10%(见附录图10)。在法国和其他欧洲国家(包括挪威、意大利和丹麦)也呈现相类似的数据。在法国,依照目前的趋势,要在最高收入人群中实现性别平等,大约需要一百年的时间(见图13)。

图13.1970-2012年:法国收入前列群体中的女性份额

有证据表明,在20世纪下半叶,美国的种族财富不平等程度有所下降;过去十年以来,美国的种族贫富差距不断扩大。1980-1990年代中,种族贫富差距(用白人家庭的平均财富除以黑人家庭的财富衡量)约为500-600%,而近来攀升至700%以上(附录图11)。种族贫富差距的扩大不仅是由于分布顶层的财富不平等程度激增所驱动:在中位数黑人家庭和中位数白人家庭之间的差距也在急剧扩大。进入劳动力市场时的歧视,往往是这种收入不平等背后的成因。有研究证据表明,在其他高收入移民国家,同样存在持续的种族不平等现象,但相关数据鲜少。

9. 平等的教育机会、医疗保障和高薪岗位对于提升税前收入分布的底层人群非常关键

本文讨论的各种不平等趋势表明,不平等存在不同维度,具体取决于观察的是哪一个收入和财富人群。这对不平等政策辩论的安排颇具意义,换言之,没有解决不平等问题的“灵丹妙药”,只有针对不同人群施行的不同政策工具。

富国不平等加剧的解释之一是受到来自技术变革与开放的影响。技术的演变和与低收入国家的贸易或将提高富裕国家熟练工人相对于非熟练工人的相对生产率,继而提高对熟练工人的需求,从而抬高对熟练工人的相对薪酬水平。当然,这种纯技术派的解释也有其局限性。首先,收入不平等加剧是一个广泛的现象,除去劳动收入的分配,它还涉及资本收入和财富动态。其次,技术劳动力的供给是由教育水平所决定的,而教育又取决于政策;即教育的渗透和深化导致技能供应的上升,而技术变革和全球化可能会进一步抬升富裕国家对技能的需求。

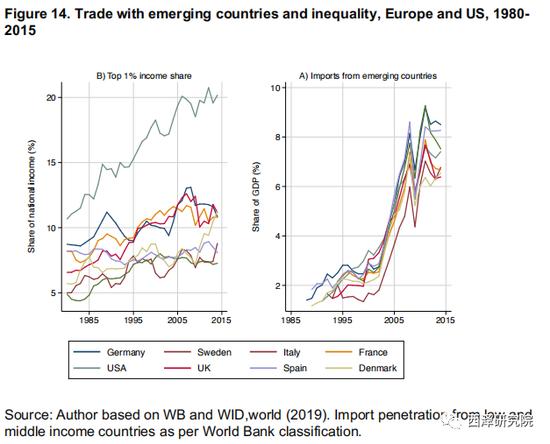

尽管贸易和技术能够在一定程度上解释富裕国家普遍存在的不平等现象,但这些驱动因素并不能完全解释分布顶层或底层群体的增长轨迹及其变化。在过去的几十年中,西欧和美国在低收入/新兴国家进口货物的渗透率、技术变革水平相似(见图14),但税前和税后不平等程度的轨迹却完全不同。

图14. 1980-2015年:欧洲和美国对新兴国家的贸易与不平等程度

对于处在收入分配底层的人群而言,教育和医疗体系或劳动力市场政策方面的不同选择,或会对税前收入产生重大影响。通过比较税前和税后的收入趋势,可以发现的是,欧洲的不平等程度低于美国,并且设法在收入底层群体中带动更多的增长,这在很大程度上将归功于能够影响税前收入的政策和制度环境(见图15)。

图15.1980-2017年:美国和西欧后收入分配中,处于底部50%人群的税前与税后平均收入

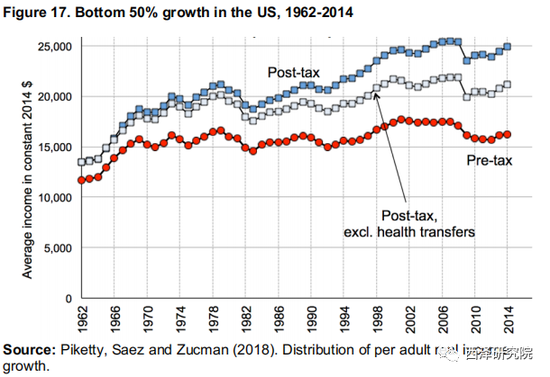

自1980年以来,在美国收入分配底部50%的群体的税后收入增长中,大部分来自医疗转移支付(医疗保险和医疗补助)。但是,这些转移支付中的绝大部分很可能与医疗服务价格的上涨相抵消,而非提高医疗服务的质量/数量(见图17)。

图17.美国收入分配底部50%人群的收入增长与医疗转移支付

除教育和医疗外,劳动力市场制度也可以在影响底层人群的税前收入增长方面发挥重要作用。虽然最低工资的提高有助于降低美国在1960年代的不平等程度,但此后最低工资的下滑很可能导致了底层人群的收入停滞。在税前收入不平等程度较低且没有最低工资的欧洲国家,通常兼备工会和集体谈判协议,能够在产业部门层面敲定薪资水平。企业治理机构中的权力分配,即工人代表是否以及在多大程度上参与企业的治理决策,对于分布底层人群的税前收入增长也相当重要。

9.税收累进性的变化塑造了顶层人群中的不平等动态

曼昆 (Gregory Mankiw) 曾在2013年指出,高收入人群(前1%)财富份额的增长可以归因于高收入群体的高教育程度,以及更高的生产力水平。但是,仔细观察不同富裕国家中前0.01%人群的收入,可以发现他们之间的薪资待遇差异很大,而这与生产率水平和最高薪资却几乎毫无关联((Alva等人,2018)。

最高劳动力收入增加的另一个解释,是罗森 (Sherwin Rosen) 1981年提出的所谓“超级巨星效应”(“superstar effect”)。由于市场规模的不断扩大,技术变革和全球化使那些跻身顶层的人更容易收获更高的增长份额。鉴于超级巨星效应,其禀赋(议价能力和其他品质)的微小差异可能会转化为巨大的收入差异。这些全球“超级巨星”虽不一定比40年前具备更高的生产率或更出色的禀赋,但他们确实受益于更广阔的市场潜力。超级巨星效应很可能能够解释富裕国家普遍存在的不平等趋势。但是,在不同富裕国家中分布最顶层群体的税前收入增长率之间存在的明显差异,再次表明有其他因素在起作用。

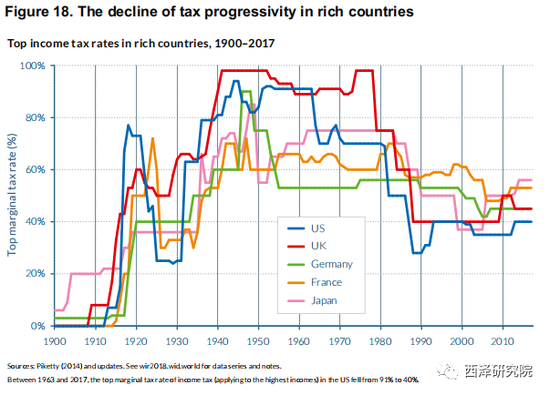

在过去的几十年中,税收累进性(tax progressivity) 的变化在顶层收入分配人群的税前和税后收入激增中发挥了重要作用。累进税率通过其当中的最高边际税率,从而降低了收入分布顶层群体的税后收入不平等程度。而最高边际税率经常被忽略的一个作用,就是其降低税前收入不平等的能力——可通过两个渠道发挥作用;最明显的渠道是当最高边际所得税率很高时,高收入者用于储蓄和积累财富的钱就会减少,因此在其他条件不变的情况下,其长期资本收入就会减少,从而降低不平等程度。最高边际所得税率影响收入不平等的另一个渠道,涉及富人的议价激励;当最高边际税率较低时,高收入者有很强的动机议价获得更高的报酬。反之,较高的最高边际税率通常会阻碍该议价尝试。此外,较高的最高边际税率也可以在一定程度上影响董事会的薪酬策略。因此,最高税率的降低往往将加剧税前与税后的不平等。

上世纪70年代后,富裕国家的最高所得税率大幅降低,其变化与富裕国家和新兴国家中顶层人群税前收入份额的变化有相对较好的相关性。诸如德国、西班牙、丹麦,瑞士这样最高税率没有显著降低的国家,也就没有经历顶层人群收入份额的增加。相反,美国、英国和加拿大的最高边际税率大幅降低,而其前收入分配前1%群体的收入份额也随之攀升(见图18)。

图18. 富国税收累进率的下降

要知道,我们所能够掌握的,用以衡量税收累进性变化对不平等和福利影响的数据仍然不完善。当然,历史趋势和计量经济学证据的结合,并不能代替对这些复杂问题的公共审议和政治决策。但是至少有足够的证据表明,税收累进性的变化影响了富裕国家劳动和资本收入的分布,这种影响有时甚至相当严重。因此,是时候重启对于顶层收入分配人群征收级距陡峭的累进所得和财富税的相关讨论。(一言以蔽之,累进税收既可以限制高收入者的收入和财富集中,又可以为教育、医疗和基础设施投资提供急需的财政资源)。

版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“融道中国”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。

延伸阅读

版权所有:融道中国